ニューロダイバーシティ採用が企業にもたらすメリットとは?(前編)

- yukatamamura

- 2025年2月27日

- 読了時間: 7分

更新日:2025年9月4日

近年、自閉症やADHD、学習障害といった発達障害が、従来の「欠陥」や「障害」という見方から、個人ごとの神経発達上の特徴(特性)として捉えられるようになってきました。このパラダイムシフトは、医学・学術の進歩と概念の変化、社会文化的な意識の高まり(ニューロダイバーシティ運動など)によるもので、近年は日本の経済界でも注目が広がり、企業におけるダイバーシティ&インクルージョンの取り組みの一端として、ニューロダイバーシティを取り入れたダイバーシティのある組織をつくり、成功事例も多く見られるようになってきました。

本記事では、なぜニューロダイバーシティが注目されるようになったのかを学術的、そして社会文化的変化、そして企業や職場環境での適応方法について詳しく解説します。

【目次】

ニューロダイバーシティが社会的に広がったワケ

発達障害が「多様性」へ変化した1990年代

ニューロダイバーシティ採用に意義を見出す企業

ニューロダイバーシティが社会的に広がったワケ

企業のニューロダイバーシティの取り組みを説明する前に、社会的背景から押さえていきます。DSMやICDといった世界的な診断基準の改訂をへて、医学的にも捉えら方が変化してきました、例えばDSM-5(2013)では、自閉症関連の診断名を従来の「自閉性障害」「アスペルガー症候群」等から包括的な自閉症スペクトラム障害 (ASD) に統合し、「症状の程度により多様な現れ方をする一つのスペクトラム」と位置付けるようになりました。ADHDもDSM-5で「神経発達障害群」に分類場所が変わり、幼少期だけでなく発達に伴って持続する脳機能の特性であることが強調されています。これらの改訂により、「発達障害=子ども時代の一過性の問題」ではなく「一生にわたる発達の特性」と捉える見方が浸透しました。

この見方の変化は、社会が「病因や欠陥である」と捉えず、発達障害を神経学的多様性の一部である、という理解が広がっていきました。この考え方では、当事者が直面する困難は本人の欠如というより環境との不適合に起因するとされ、「治すべき障害」ではなく環境調整や支援によって解決すべき課題とみなされます。

発達障害の当事者の認知特性や脳機能に関する研究も、この見方の転換を後押ししています。自閉症に関しては、詳細への強い注意や卓越したシステム化能力など、従来「異常」視されてきた特性が実は特定の課題で高い能力をもたらすことが示されています。

また、自閉症の人は、周囲に流されず自分の信じる正答を貫く傾向があるなど、社会的状況でユニークな強みを示すという研究もあります。ADHDについても、「不注意」「多動」といった側面ばかりでなく創造性や発想の豊かさが注目され始めました。近年のレビュー研究では、ADHD傾向の強い人ほど拡散的思考(多様なアイデア創出)の得点が高い傾向を示すなど、創造的問題解決能力の高さが示唆されています。学習障害(限局性学習症/ディスレクシア等)でも、空間認知や立体把握力に優れる傾向があるとの研究があります。

一部の研究者は「左脳の弱み」がある代わりに「右脳由来の強み」が発達していると仮説を立てています。このように科学的知見が蓄積するにつれ、「発達障害者=できない人」ではなく「特定の分野で卓越した能力を持ち得る人」という理解が広まりました。

発達障害が「多様性」へ変化した1990年代

社会的な視点で大きな転機となったのが、1990年代末に生まれたニューロダイバーシティ(神経多様性)という概念です。これはオーストラリアの社会学者ジュディ・シンガー(自身も自閉スペクトラム当事者)が1998年前後に提唱した造語で、自閉症やADHD、学習障害などの神経発達上の差異を人類の「多様性」の一部として肯定的に捉え直すことを目指したものです。

ニューロダイバーシティ概念は当初こそ学術主流ではありませんでしたが、インターネット時代の到来も追い風に、当事者たちの間で急速に広まりました。1990年代後半にはメールリストやオンラインフォーラムを通じて自閉症当事者同士が交流し、自らの経験を共有し合う当事者コミュニティ文化が芽生えました。そうした動きの中で「自閉症は治すべき病気ではなく、一つの有効な生き方である」という主張が生まれ、自閉症当事者の自己肯定と権利主張を掲げるセルフアドボカシー運動が興隆します。

この運動やニューロダイバーシティの思想は、自閉症に限らずADHDやディスレクシアなど広範な神経発達差異を包括するものへと発展し、「脳の配線の違いによって得意不得意があるのは当たり前で、それ自体は価値中立的である」との認識が徐々に一般にも浸透していきました。“できないところを支援し、得意なところを伸ばす”という発想は、障害当事者の権利運動から社会全体に広がりつつあります。

ニューロダイバーシティ採用に意義を見出す企業

こうした動きをへて、発達障害を「特性」として活かす動きは、企業のダイバーシティ&インクルージョン(D&I)戦略にも組み込まれるようになりました。近年、多国籍企業を中心に「ニューロダイバーシティ採用(Neurodiversity Hiring)」プログラムを取り入れる企業が広がっています。

ハーバード・ビジネス・レビューも2017年に「Neurodiversity as a Competitive Advantage(競争優位としての神経多様性)」と題した論文を掲載し、SAPやHPE、Microsoftといった大手企業で発達障害のある社員が生産性向上や品質改善、イノベーション促進に貢献し始めていると紹介しました。これは単なる社会貢献ではなく、企業業績へのプラス効果が確認されつつあるという点で注目されます。

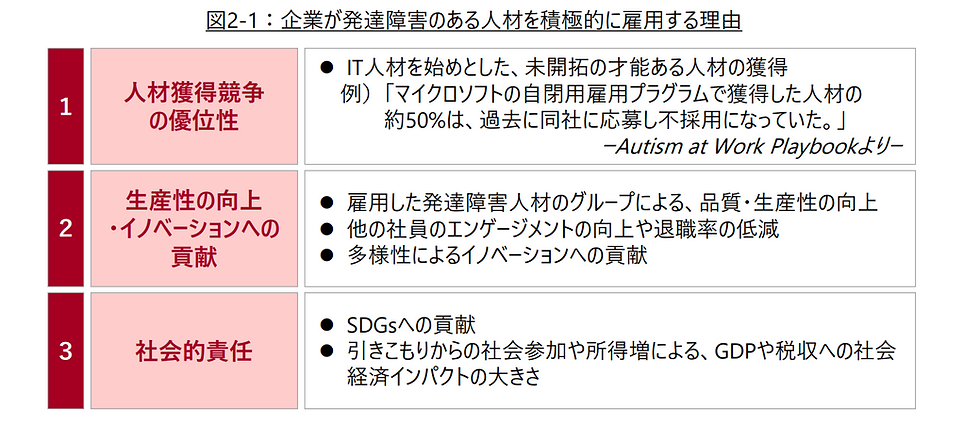

なぜ、日本企業において積極的に「ニューロダイバーシティ採用」を進めていくべきなのでしょうか?経済産業省によるレポートによると、以下の3つの理由があげられています。

障害者雇用の法定雇用率に対応するという企業としての社会的責任をはたすだけではなく、多くの企業は「デジタル分野」との親和性が高いことから、発達障害を持つ人材の活用が注目されるようになりました。日本は2050年までに約75万人のIT人材が不足する*と試算されており、特にIT分野における人材不足の課題は深刻です。*経済産業省「IT人材需給に関する調査(2020年)」

発達障害のある人材に注目が集まる理由は、これまで企業が十分に採用できなった「未開拓人材」でもあるからです。厚生労働省の2020年の障害者白書統計によると、知的障害者が109.4万人、精神障害者は614.8万人いると公表されています。複数の障害を併せ持つ方もいますので、単純計算ではありませんが、国民のおよそ9.2%が何らかの障害を有してることがわかっています。そんな中、発達障害を持つ方は、障害のある方全体と比較して約13%低いことがわかっており、発達障害を持つ方をめぐる就職状況はまだ伸び代がある状況です。

マイクロソフトが公表したデータによると、「ニューロダイバーシティ採用」プログラムで採用された人材の約50%は過去に同社に応募して不採用になっていたデータにもある通り、通常の採用では見落とされがちな人材でもあります。なぜなら、コミュニケーションが上手ではなく、目を見て話すことができなかったり、黙ってしまったり吃るような傾向があり、通常の採用では適正がない、と判断されてしまうことも多いのです。

さらには発達障害の特性を理解されない職場に身を置いていると、短期的な離職につながる方が多く、就業社数が多いことで、書類審査で「社数の多さ」で敬遠されてしまうことも要因の一つとしてわかっています。

ニューロダイバーシティ採用を積極的に推進していくべき理由はまだあります。人材獲得の優位性と並んで注目したいのが、「生産性の向上やイノベーションへの貢献」ができる組織になるという点です。実際に、すでに取り組んでいる企業において成果として報告をされています。

Harvard Business Review によると、「ニューロダイバースなチームは、そうでないチームに比べ、約30%効率性が高」く、「障害を持つ同僚の仲間またはメンターとして行動するバディシステムを実装している組織では、収益性が16%、生産性が18%、顧客ロイヤリティが12%向上している」と報告されています。加えて社員のエンゲージメントや退職率低減にもポジティブな影響があるとも報告されています。企業経営においても大きな影響をもたらすといってもよいでしょう。

次回後編では、ニューロダイバーシティの実践方法(採用・配属・導入までのプロセスなど)や成功事例について詳しく解説します。

参考文献・出典: 発達障害観の変遷に関する学術論文、専門家の見解、および各種団体・企業の発表資料等を以下に示します。

Austin, R. D., & Pisano, G. P. (2017). Neurodiversity as a Competitive Advantage. Harvard Business Review, 95(3), 96-104.https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage

Archer, D. (2015). The ADHD Advantage: What You Thought Was a Diagnosis May Be Your Greatest Strength. Avery.https://www.penguinrandomhouse.com/books/317121/the-adhd-advantage-by-dale-archer-md/

Silberman, S. (2015). NeuroTribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity. Avery.https://www.stevesilberman.com/books/

Kapp, S. K., Gillespie-Lynch, K., Sherman, L. E., & Hutman, T. (2013). Deficit, Difference, or Both? Autism and Neurodiversity. Developmental Psychology, 49(1), 59–71.https://www.semanticscholar.org/paper/Deficit%2C-difference%2C-or-both-Autism-and-Kapp-Gillespie-Lynch/185e7e19b9ce33a2cf35ab1d78328d515d8888b7

Armstrong, T. (2010). The Power of Neurodiversity: Unleashing the Advantages of Your Differently Wired Brain. Da Capo Lifelong Books.https://www.hachettebookgroup.com/titles/thomas-armstrong-phd/the-power-of-neurodiversity/9780738215242/